Gobierno retira modificaciones al reglamento sobre objeción de conciencia en casos de aborto

El Ministerio de Salud retiró su presentación, presumiblemente tras las acciones legales emprendidas por nuestra Corporación, la Conferencia Episcopal y diversas organizaciones de la sociedad civil ante la Contraloría General de la República.

Seguir leyendo «Gobierno retira modificaciones al reglamento sobre objeción de conciencia en casos de aborto»Tercer curso de formación para universitarios

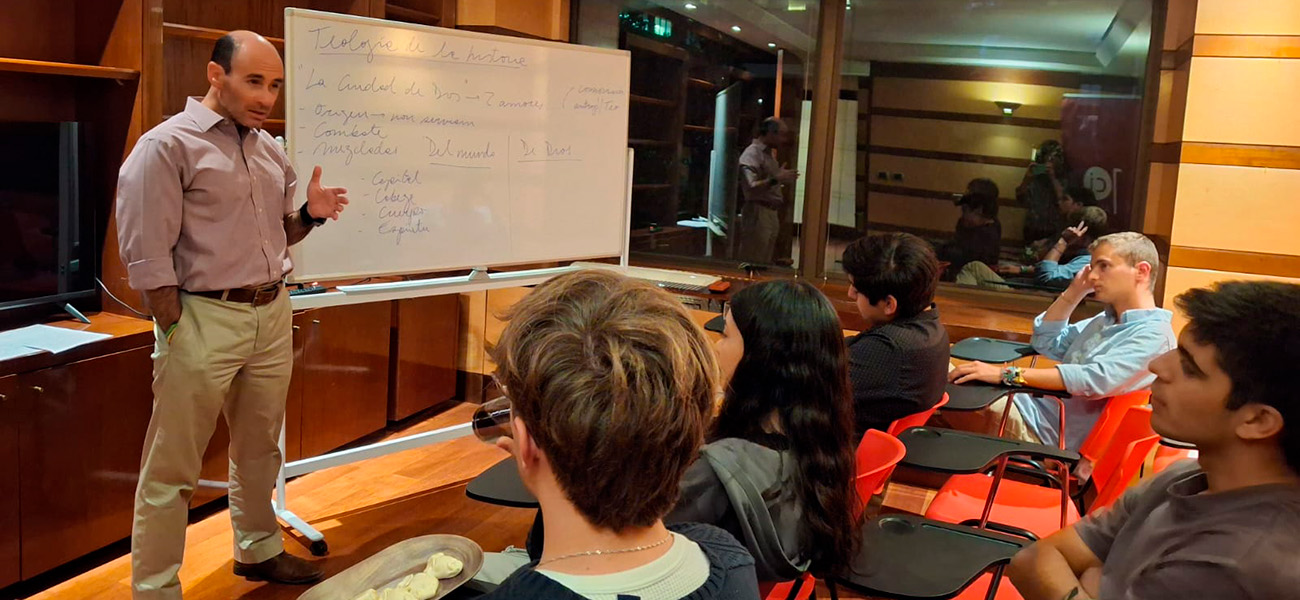

En esta nueva edición, los asistentes reflexionaron sobre diversos temas vinculados con la visión clásica de la vida social.

En abril, un grupo de jóvenes se encuentra participando en la tercera versión del curso de formación para universitarios, “Fundamentos cristianos de la política”, de Comunidad y Justicia. En esta nueva edición, los asistentes aprenden sobre los fundamentos cristianos de la política y exploran las bases teológicas y filosóficas de la visión católica de la política y de la Doctrina Social de la Iglesia.

Al igual que en sus dos versiones anteriores, este curso aborda temas clave relacionados con la visión clásica y católica de la vida social, como el Reinado Social de Cristo, el fundamento y fin de la autoridad y los órdenes familiar, económico y jurídico, entre otros. Esta instancia contó con la participación de 11 estudiantes de diversas carreras, como Derecho, Filosofía, Ingeniería y Enfermería, provenientes de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes.

Roberto Astaburuaga: “Las mujeres trans (hombres) no son mujeres”

Fueron necesarias 88 páginas para que el Tribunal Supremo del Reino Unido, unánimemente, llegara a esta conclusión. Una asociación de mujeres de Escocia impugnó que la definición de mujer en una norma local también incluyera a las mujeres trans (biológicamente hombres) que cuentan con un “certificado de reconocimiento de género” (GRC). Las recurrentes alegaron que la definición de mujer solo se refiere al sexo biológico y excluye el sexo certificado, en referencia a quienes tienen un GRC. Las consecuencias de la sentencia impactan directamente en una gran cantidad de ámbitos, especialmente en lo que se refiere a los deportes, fuerzas armadas, instituciones de educación no mixtas, cárceles, etc. La sentencia merece algunos comentarios.

Este fallo no se trata de un caso aislado y excepcional, sino que confirma el cambio de rumbo de los últimos años por avanzar en proteger a los niños y mujeres del lobby trans y regular la sociedad según la realidad y no a la autopercepción. El Consejo Federal de Medicina de Brasil prohibió la semana pasada que se prescribieran tratamientos hormonales (bloqueo puberal y hormonación cruzada) a menores de 18 años. Hace 2 semanas, un tribunal de familia australiano le entregó la custodia de un niño al padre que se oponía a que se le realizaran tratamientos hormonales, ya que no había evidencia científica que respaldara sus supuestos beneficios (caso Devin).

También existen avances en otros países, como informa Bernard Lane. Hace poco, el Departamento de Educación de Estados Unidos inició una investigación por una ley de California que prohíbe a los funcionarios escolares revelar la “identidad de género” de un niño a sus padres. Además, a fines de abril, es probable que el secretario de Salud de USA publique una revisión de literatura científica similar a la encargada a Hillary Cass por el Gobierno inglés. En Irlanda, un endocrinólogo y un psiquiatra presentaron documentos al Tribunal Superior de Irlanda solicitando una revisión judicial de la atención sanitaria pública para niños “trans”.

El mundo se está quitando la venda y la mordaza. La verdad recupera el lugar que le quitó la ideología. La sentencia del Reino Unido es parte de un efecto dominó que destroza el hechizo bajo el cual el lobby trans tenía dominado al mundo.

El segundo aspecto de la sentencia es que posee una base incompleta. La definición de mujer, hombre y sexo no se reduce solo a la biología, a la genitalidad o a la genética, como abunda la sentencia al hacer prevalecer el sexo “biológico” sobre el sexo “certificado”. El ser humano es unión de cuerpo y alma. No somos hombres o mujeres solo por tener ciertos órganos genitales o ciertos cromosomas. Eso es solo una parte de la verdad. La sexualidad influye decisivamente en la configuración del cuerpo, pero va más allá de lo material, e integra la propia identidad. Así, las diferencias entre hombres y mujeres se manifiestan en su desarrollo psicológico, tendencias, modos de razonar y sentir, comportamientos, gustos y actividades. La sentencia olvida esto último.

El tercer punto de la relevancia de la sentencia tiene que ver con su efecto en los niños y adolescentes. Si bien la sentencia no menciona en ninguna parte al Informe Cass, es imposible no advertir la relación entre ambos hitos. Mientras el Informe Cass advertía la pésima calidad de la evidencia científica sobre los supuestos beneficios de los tratamientos hormonales para menores identificados trans, la sentencia de Women Scotland sepulta que los hombres o mujeres trans participen de espacios o actividades restringidos según el sexo biológico. Es decir, entre ambos terminan por anular lo que promete el lobby trans a quienes transicionan. Ya no podrán defender que entren en los baños o camarines, participen en deportes, ingresen a celdas o agrupaciones del sexo opuesto. Esto ha sido un problema principalmente para las mujeres, por los problemas que generan los hombres que se autoperciben como mujeres al invadir su privacidad e intimidad, aunque, curiosamente, es contrario a la tendencia que el Informe Cass reveló, ya que la mayoría de los menores que quieren transitar al sexo opuesto son niñas.

Si Cass provocó un efecto legal y médico a nivel mundial, es probable que lo mismo ocurra en el ámbito judicial luego de Women Scotland. En Chile, mientras tanto, seguimos esperando. Las reacciones han sido penosamente indiferentes y a miles de niños les siguen lavando la cabeza diciéndoles diariamente que pueden transitar al sexo contrario, mientras les venden el camino de la hormonoterapia. Chile tiene que despertar. Miles de niños lo exigen.

Gustavo Baehr expone ante la Comisión Mixta las fallas estructurales en la reforma de la Ley “antidiscriminación”

Nuestro asesor legislativo señaló que la propuesta introduce nociones imprecisas que comprometen el principio de igualdad ante la ley.

El 25 de marzo de 2025, ante la Comisión Mixta que analiza el proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.609 (Boletín N° 12748-17), también conocida como “Zamudio 2.0”, nuestro asesor legislativo Gustavo Baehr advirtió que su redacción actual excede los márgenes de una protección razonable y amenaza con debilitar la seguridad jurídica.

Durante su intervención, Gustavo Baehr destacó que, pese a su loable objetivo de combatir la discriminación, el proyecto introduce definiciones y mecanismos que podrían permitir la judicialización de hechos sin afectación concreta de derechos fundamentales. “Estamos todos de acuerdo en que la discriminación debe ser erradicada. El problema es qué entendemos por discriminación y cómo decidimos sancionarla”, señaló.

“Para promover la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, necesitamos más bien escudos que espadas. Lamentablemente, este proyecto opta por lo segundo”.

Respecto a la tramitación, explicó que el proyecto nació en 2019 por moción parlamentaria, y fue aprobado en general por el Senado con 24 votos a favor. En la Cámara de Diputados, aunque obtuvo aprobación general en la Comisión de Derechos Humanos, fue rechazado en sala. El rechazo incluyó votos de partidos de centro y centroizquierda, lo que motivó la conformación de la actual Comisión Mixta.

Entre sus principales observaciones, nuestro asesor cuestionó la incorporación del concepto de “preferencias” como potencial criterio de discriminación arbitraria, indicando que una preferencia no implica por si misma una conducta ilícita. “Esto permitiría sancionar a un artista por emitir una opinión considerada ofensiva por un grupo”, advirtió.

También, criticó la definición autónoma de discriminación contenida en el proyecto, la cual elimina el requisito de que exista una afectación concreta a derechos fundamentales. Esto —señaló— permitiría activar el funcionamiento de la justicia por hechos que no necesariamente constituyen una lesión real. “Vamos a terminar activando juzgados de letras, que suelen ver pagarés o letras de cambio, para resolver asuntos constitucionales, solo porque algo ‘carece de justificación razonable’, aunque no afecte ningún derecho”,dijo.

Asimismo, Gustavo Baehr expresó reparos por la incorporación al proyecto del artículo 493 del Código del Trabajo, que establece una inversión de la carga de la prueba. Explicó que esta figura es aceptada en el ámbito laboral debido al desequilibrio estructural que existe entre empleador y trabajador, es decir, una asimetría de poder, recursos y capacidad probatoria que justifica un trato diferenciado para proteger a la parte más débil. Sin embargo, advirtió que esta lógica no es aplicable en relaciones horizontales entre ciudadanos, donde no existe una desigualdad estructural similar.

“¿Es justo que un trabajador deba explicar sus decisiones ante otro colega sin jerarquía? ¿O que una organización deba justificar por qué no incluyó a alguien en un debate? Ese tipo de dinámicas no responden a un contexto de poder desigual”, planteó.

Al finalizar su exposición, nuestro abogado agradeció la invitación a la Comisión y reiteró que el debate debe sincerarse, al señalar que todos estamos de acuerdo en la prohibición de la discriminación arbitraria y, que el punto central, son las diferencias que existen en cuanto a la noción de discriminación arbitraria y los mecanismos de sanción que el proyecto establece.

>> Puedes leer la presentación ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aquí.

Roberto Astaburuaga: “¡Papá, llegaste!”

Abro la puerta y escucho que mis dos hijos gritan, ¡Papá, llegaste! Instantáneamente, de forma inevitable, una sonrisa aparece y crece. El tercero, si Dios quiere, nace esta semana. Soy un privilegiado, al igual que otros millones de padres. Pero es un número que desciende. Cada vez más hombres no quieren ser padres. Hay buenas razones para asustarse por lo que implica la decisión, pero no pueden inmovilizar ni cerrar la puerta.

Si bien la crisis de natalidad pone gran atención en las razones de las mujeres, una investigación chilena, de diciembre de 2024, busca conocer las razones de los hombres chilenos que ya no quieren tener hijos: la paternidad está asociada a altos costos y sacrificios en distintos ámbitos de la vida como el trabajo, la vida social, la vida de pareja y el tiempo libre. Quizás esto explica el gran aumento de las vasectomías en Chile (de 768 en 2013 a 7.480 en 2023) y que cada vez menos jóvenes se proyecten como padres (según datos del INJUV, de 2023, más de un 35% de los hombres que tienen entre 15 y 29 años, sin hijos, declara no querer ser padre).

Conviene, entonces, invertir la pregunta: ¿por qué, a pesar de todas las razones señaladas, hay jóvenes que sí quieren ser padres? En lugar de inventar la rueda para incentivar el número de nacimientos, una investigación podría conocer por qué sí hay hombres que quieren tener hijos y cómo lo hacen para vencer los problemas propios de la crianza y mantención. La experiencia puede ser una muy buena consejera.

Es evidente que un hijo implica gastos y sacrificios, y son cada vez más los que no están dispuestos a asumirlos, a pesar de que sus padres sí lo hicieron por ellos. No ven en la paternidad una realización personal. Ven un balance negativo, números rojos, como si fuese solo un negocio o una inversión. Aunque no tenerlos si es un mal negocio a largo plazo: probablemente, se quedaran solos en la vejez. Asustados del futuro, del sacrificio y de la falta de apoyo, renuncian a un mundo que también está lleno de alegrías y sorpresas. Porque la paternidad es una mezcla de las dos cosas. Películas como En búsqueda de la felicidad y Cinderella Man muestran los dos lados de la moneda. Inolvidables las escenas de Russel Crowe renunciando a su desayuno para dárselo a su hija o de Will Smith estudiando, mientras su hijo duerme.

El temor a no ser un buen padre es natural, e incluso, puede ser bueno, si no inmoviliza. El desafío no es tanto por perder libertad, sino en como la entendemos. No quieren tener hijos por querer dedicarse a sus hobbies, en lugar de pensar en cómo compartir esos hobbies con los hijos. La felicidad de la paternidad es inmaterial e inmedible. Temer a la paternidad por no querer ser malos padres o poco presentes o una mayor participación en las responsabilidades de cuidado y crianza es casi como no querer trabajar por el temor a ser despedido o a la probabilidad de fracasar en un emprendimiento. Piensan que la paternidad es sólo cambiar pañales, desvelarse todas las noches, soportar gritos y peleas, endeudarse y revisar cuentas.

Pero la vida muestra otra cosa. En el trabajo hay fotos de la familia y los hijos, pero en las casas no hay fotos del trabajo. Los hijos y la familia están en los fondos de pantalla de los celulares y de WhatsApp. Está el gozo de verlos caminar y decir sus palabras por primera vez, verlos jugar, la risa que provocan muchas de descabelladas explicaciones sobre la realidad, recibir sus dibujos inentendibles, la perplejidad el poder de su imaginación, la alegría al recibir sus regalos y abrazos, el orgullo al ver que crecen, entienden y maduran, el reconocimiento por sus logros y victorias, jugar y conversar con ellos, tener panoramas familiares simples y entretenidos, escuchar las historias con sus amigos, y tantos detalles de la vida cotidiana que solo los hijos pueden regalar.

Roberto Astaburuaga: “La crisis de natalidad y las Fuerzas Armadas”

Como ya es sabido, Chile se encuentra en una grave crisis de natalidad y del envejecimiento de la población. Cada año nacen menos niños que el año anterior, mientras que cada año aumenta la cantidad de adultos mayores. Un invierno demográfico producto de un invierno cultural. No hay aspecto de la vida personal y social que no se verá afectado.

Si bien hoy se habla de distintas crisis (seguridad, economía, política), vale la pena revisar su significado: “Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados.” (RAE). En este sentido, los efectos de la crisis de natalidad se pueden prever si se compara con la pandemia del Covid-19, en cuanto a sus efectos transversales -a nivel personal y social-, a la profundidad del cambio de vida cotidiano y a que el impacto se percibe de forma más directa.

Los efectos más nombrados por la crisis de natalidad son la disminución de la población y de las familias, la insostenibilidad de los sistemas de salud y de pensiones, la reducción brusca de las matrículas escolares, etc. Quisiera abordar el efecto que traería en las Fuerzas Armadas: ¿Cómo afecta la crisis de natalidad el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la protección del territorio nacional?

Menos nacimientos implican menos integrantes de las Fuerzas Armada. ¿Volverá el servicio militar obligatorio, bajará su edad de ingreso y extenderá su duración? Si volviese, ¿sería compatible con la necesidad de contar con una fuerza laboral joven capaz de mantener a una gran cantidad de adultos mayores? Si disminuye la cantidad de militares, ¿cómo afectará la protección de las fronteras? ¿m¿Más pasos fronterizos sin custodia, más millas náuticas sin vigilancia naval a merced de los buques extranjeros? ¿Podrían comenzar a vaciarse las ciudades y regiones completas queden despobladas?

Si la población chilena se reduce y en grandes extensiones de tierra nadie iza el pabellón nacional, ¿no seremos vulnerables a una invasión extranjera? Muchos podrán creer que la guerra es cosa del pasado… pero los ucranianos pensaban lo mismo. Otros podrán decir que no es cuestión de cantidad de efectivos, sino de la calidad de los mismos, pero es más fácil resolver el problema de calidad que el de cantidad. Además, a nivel local, de las siete comunas chilenas en las que más ha bajado la natalidad, cinco son de las regiones de Tarapacá y Atacama. Iquique, Copiapó y Antofagasta son las ciudades con mayor descenso. El norte concentra la mayor fuente económica de Chile y nuestra historia está unida a la minería, siempre bien mirada por nuestros vecinos.

En el ranking mundial de tasa global de fecundidad (midiendo según la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer), de 236 países o territorios, para 2023, Chile se encuentra en el Nº 222 (con 1,16 hijos promedio por mujer). Mientras tanto Bolivia se encuentra en el Nº 80 (con 2,55 hijos promedio por mujer), Perú en el Nº 116 (con 1,98 hijos promedio por mujer) y Argentina en el Nº 171 (con 1,5 hijos promedio por mujer).

¿Cómo enfrentan los países vecinos sus respectivas crisis de natalidad? ¿Acaso no existirá la tentación, en algunas décadas, de que Bolivia logre su salida al mar o que Argentina controle el Estrecho de Magallanes y mucho más? Esto no quiere decir que nuestros vecinos no tengan crisis de natalidad. De hecho, los números, tendencia y razones pueden tener algunas similitudes. Pero Chile, numérica y culturalmente, es el peor posicionado.

Mientras más baja sea la tasa de natalidad y más pronunciada será la caída, más “revolucionaria” debe ser la respuesta y más profundo debe ser el cambio. Hasta el momento, ningún país ha logrado revertirla, sino solo retrasarla. ¿Qué pasaría si, en un muy mal escenario, Chile no logra ralentizarla, mientras que sus vecinos sí?

La protección y fortalecimiento de la familia (5º y 6º deber del Estado, por mandato del artículo 1º de la Constitución) requiere de su revalorización, de la promoción del matrimonio y de apoyo para la llegada y educación de los hijos. En la crisis de natalidad se juegan muchas cosas y, entre ellas, literalmente, el futuro de un país. Las Fuerzas Armadas no son ajenas a esta crisis ni ajenas a sus efectos.

Roberto Astaburuaga: “La Fiscalía levanta la alfombra por las cirugías transgénero a más de 40 menores de edad”

El año pasado, Chile se escandalizó al saber que los niños que se autoperciben del sexo opuesto estaban siendo “afirmados” en su identidad de género, recibiendo tratamientos sociales, hormonales y quirúrgicos, en la salud pública y privada. Hubo de todo para levantar la alerta: reportajes, testimonios, comisiones investigadoras, sentencias, denuncias. Niños, adolescentes y padres “resistentes” judicializados, todos atrapados en un tinglado de hospitales, endocrinólogos, colegios, municipalidades, ministerios, fundaciones, activistas y universidades. Miles de niños han pasado por programas transafirmativos de transición social, cientos, si no miles, por transición hormonal… y varias decenas llegaron hasta la mutilación quirúrgica.

La Ministra de Salud reveló el año pasado que en Chile se habían realizado 42 cirugías de reasignación de sexo a menores de edad, 36 en el sistema privado de salud y 6 en el sistema público, entre 2004 y 2024. Sobre estas últimas, mencionó que se realizaron cuando los pacientes tenían 17 años. No dijo el tipo de cirugías ni el sexo de los pacientes. Sin embargo, el mismo Informe de la Comisión Investigadora indicaba que la cantidad total en realidad estaba incompleta, ya que otras fuentes revelaban que existían más casos. ¿Qué puede incluir la “transición” quirúrgica? Mastectomía, histerectomía (extirpación del útero), vaginoplastía, faloplastía, genitoplastía (cirugía que ocupa los órganos genitales de alguien para transformarlos en los del sexo opuesto), y un largo etc. En simple, castraciones y mutilaciones… a menores de 18 años. No sabemos de qué tipo o si se siguen realizando.

Pero un grupo transversal de diputados de oposición no se quedó callado y denunció estos hechos a la Fiscalía, en noviembre del año pasado. Y parece que empezaron a investigar. A inicios de marzo el Colmed sacó una declaración pública contra los parlamentarios denunciantes, afirmando que los denunciantes buscaban amedrentar a los médicos que atienden a personas trans. Luego, el Frente Amplio publicó un comunicado por la denuncia contra “tres médicos que han atendido a adolescentes trans”, condenando “cualquier intento de criminalizar a quienes apoyan a las personas trans”. El Minsal se lavó las manos: “respetan el libre ejercicio de la práctica médica enmarcada en la normativa vigente”. El problema es que la denuncia es sólo por cirugías de reasignación de sexo y no por terapias hormonales, como refirieron las tres instituciones. En todo caso, hay antecedentes más que suficientes para presentar una denuncia por los daños causados por tratamientos hormonales transafirmativos (como la infertilidad). Por eso es tan grave que el Minsal, en lugar de tomar cartas en el asunto, como debió hacerlo hace muchos meses, manda el mensaje sálvese quien pueda.

Estamos hablando de menores de 18 años. Aún están creciendo. Hay demasiadas cosas que no saben, no entienden las consecuencias. No pueden comprar alcohol, ni cigarros. Las niñas que se hagan mastectomías no podrán alimentar a sus hijos en los primeros meses. Estas cirugías no se pueden realizar ni aun con consentimiento de los padres. Son verdaderos tratamientos experimentales, y por tanto prohibidos por ley. Les provocan un daño para toda la vida. Cercenar un cuerpo sano por razones ideológicas nunca será considerado medicina. En Estados Unidos, un estudio del Manhattan Institute sugiere que al menos, entre 2017 y 2023, 7.000 niñas menores de edad se sometieron a mastectomías como parte de tratamientos de género, de las cuales entre 50 y 179 tenían 12 años y medio o menos al momento del procedimiento. Allá, al igual que acá, cuando se levantaron las alertas, lo primero que se dijo fue que no había casos de cirugías en menores… hasta que la verdad salió a la luz.

La salud privada también tiene su cuota, y no menor, de responsabilidad en el mayor escándalo médico contra los niños en la historia de la medicina. Hay una obligación jurídica y moral de rendir cuentas públicas, entregar voluntariamente la información, pedir perdón y reparar el enorme daño causado. Nunca se supo qué pasó en la Red UC Christus, por ejemplo. ¿Cuántas clínicas han realizado estas operaciones? ¿La Superintendencia de Salud piensa iniciar una fiscalización o prefieren seguir mirando para el lado? ¿Cuántas fundaciones y activistas derivan a menores para que se realicen este tipo de operaciones? ¿En cuántos hospitales se les pregunta a los pacientes menores de 18 años de los programas de identidad de género por algún “deseo quirúrgico”, induciendo e incitándolo?

La Fiscalía empieza a levantar la alfombra.

Roberto Astaburuaga: “Niños no nacidos y madres con embarazo vulnerable”

Mañana, 25 de marzo, oficialmente en Chile se celebra el Día del Niño por Nacer y la Adopción. Distintas organizaciones y personas preparan actos y actividades para celebrar la vida de un ser humano. Estos actos contrastan con los anuncios del Gobierno sobre obstaculizar y discriminar a los objetores de conciencia ante el aborto mediante modificaciones al reglamento respectivo y la presentación de un proyecto que legitima absolutamente el aborto hasta las 12 semanas. Vale recordar entonces algunas cuestiones sobre el aborto.

Lo primero: abortar es matar. Muere una persona inocente e indefensa por un aspecto tan circunstancial que demuestra su arbitrariedad e irracionalidad, como lo es estar dentro o fuera del útero de la madre, o por la edad (gestacional) del no nacido.

Lo segundo: nunca ha sido, no es ni será un derecho. No existe un derecho a matar. Ningún tratado internacional lo reconoce como derecho. Siempre surge como excepción a una regla general prohibitiva de carácter penal.

Lo tercero: el aborto no soluciona nada. Las principales razones que explican su realización tienen que ver con la presión de terceros (generalmente hombres) directa o indirectamente, o el temor al futuro por motivos económicos. Pero estas coerciones y abusos persisten después del aborto, además de dejar secuelas en la madre (incrementando el riesgo de suicidio en 2 a 3 veces, y un mayor riesgo a sufrir depresión o ansiedad).

Luego de un aborto sólo queda un niño muerto, una madre abandonada y una empresa enriquecida.

Sobre esto último, surgen dos temas relevantes. Según las cifras chilenas en que se configura alguna de las tres causales de aborto, el 85% decide realizarse el aborto, pero un 15% de las mujeres desiste de su decisión. ¿Qué las llevó a continuar su embarazo? ¿Cuántas madres que abortaron se arrepienten? ¿Cuántas hubieran preferido una solución real? ¿Cuál ha sido la historia de vida que tuvieron luego del aborto? ¿Qué efectos tuvo el aborto en ellas y en sus familias? ¿Se solucionaron los problemas que las llevaron a abortar o estos se mantuvieron? Sin duda, faltan datos y estudios que respondan estas preguntas. Universidades, fundaciones, centros de estudios, confesiones religiosas, profesionales y todo tipo de instituciones pueden cooperar en esta tarea.

Por último, los programas de acompañamiento para madres con embarazos vulnerables son la respuesta correcta. Chile merece una ley y una política social (como un fondo con aportes públicos y privados para aquellas madres). Iniciativas, en Chile y en el mundo, ya existen. Una noticia de Aciprensa enumera algunos de estos lugares de acogida: Grávida en Argentina; Pasos por Amor y Casa de la Madre y el Niño en Colombia; Chile Unido en Chile; Heartbeat of Miami en Estados Unidos; Vifac, Casa Yoliguani y Padma en México; Red Provida San Martín en Perú.

Nuestro compromiso es volver impensable la opción del aborto. Nuestro compromiso es defender la vida de todos los niños no nacidos y entregar apoyo, acogida, protección y acompañamiento a todas las madres con embarazos vulnerables.

¡Muy feliz Día del Niño que Está por Nacer!

Defendimos la fe y logramos cambios en Viña 2025: “Infernodaga” eliminó su contenido ofensivo

Nuestra corporación contribuyó a que la canción representante de Chile modificara su letra y presentación.

Seguir leyendo «Defendimos la fe y logramos cambios en Viña 2025: “Infernodaga” eliminó su contenido ofensivo»Roberto Astaburuaga: “Ser provida y el ‘No matarás’”

La muerte ronda a Chile. Por un lado, mueren niños y adultos abatidos en la crisis de inseguridad. Ante esto, resurge el debate a nivel electoral sobre reponer la pena de muerte. Por otro lado, el Gobierno anuncia avanzar en ampliar la despenalización del aborto y legalizar la eutanasia. La crisis de natalidad aparece como la muerte demográfica de Chile y las tasas de suicidio han aumentado los últimos años. Por último, el allanamiento al departamento de una diputada el mismo día del parto de su hijo genera interpelaciones a los provida.

Ante esto, el significado de ser “provida” exige una respuesta coherente a las distintas cuestiones planteadas. Está claro que la persona humana es digna de respeto, promoción y protección. Reflejo de lo anterior se manifiesta en el delito del homicidio y en la creación de programas para la prevención del suicidio. En este sentido, cada persona, única e irrepetible, es un fin en sí misma y parte de la sociedad. La discusión se genera respecto de ciertos actos que constituirían excepciones.

En el caso del aborto, se alega que el no nacido no es persona o que, siéndolo, su derecho a la vida se subordina al derecho de la madre. Ser provida sería, entonces, defender al que está por nacer desde que inicia su existencia, lo cual no se reduce a estar sólo en contra del aborto. Los atentados contra la vida del no nacido también abarcan prácticas como las técnicas de reproducción asistida, especialmente la criogenización, la experimentación genética, la eugenesia y la maternidad subrogada. En estas situaciones el embrión es tratado como cosa o es directamente destruido. Pero, por cierto, la definición de ser provida no se agota en el nacimiento ni en desentenderse de la madre. También implica la búsqueda creativa de soluciones para las madres con embarazos vulnerables, como programas de acompañamiento y casas de acogida que los ayuden en los primeros años de vida.

Por el lado de la eutanasia, la circunstancia de la calidad de vida (el sufrimiento insoportable) y la autonomía surgen como fundamentos de la nueva excepción. Ser provida sería entonces defender la vida hasta su término natural, sin buscar la aceleración artificial de la muerte ni menos provocarla. Pero también se extiende a la promoción de los cuidados paliativos como verdadera solución para quienes padecen grandes dolores.

En el caso de la pena de muerte, la excepción se justificaría en la gravedad por la comisión de determinados delitos. Sin discutir aquí sobre su legitimidad, sin embargo es muy claro que, en las actuales circunstancias, es posible y necesario buscar y aplicar penas alternativas que restituyan el orden justo y protejan a la sociedad, así como atenciones que busquen el arrepentimiento.

Una posición coherente con la dignidad y la vida humana exige defenderla de acciones que deliberada y directamente atenten contra ella, en cualquier etapa de su existencia, desde su inicio hasta su fin. Si estos atentados ya están permitidos legalmente, existe un deber moral irrenunciable de luchar por revertirlos. Esta postura se manifiesta mejor, y puede ser más convincente, cuando además se promueven acciones positivas para promocionar la dignidad de toda persona y plantear verdaderas soluciones respetuosas de la vida humana.